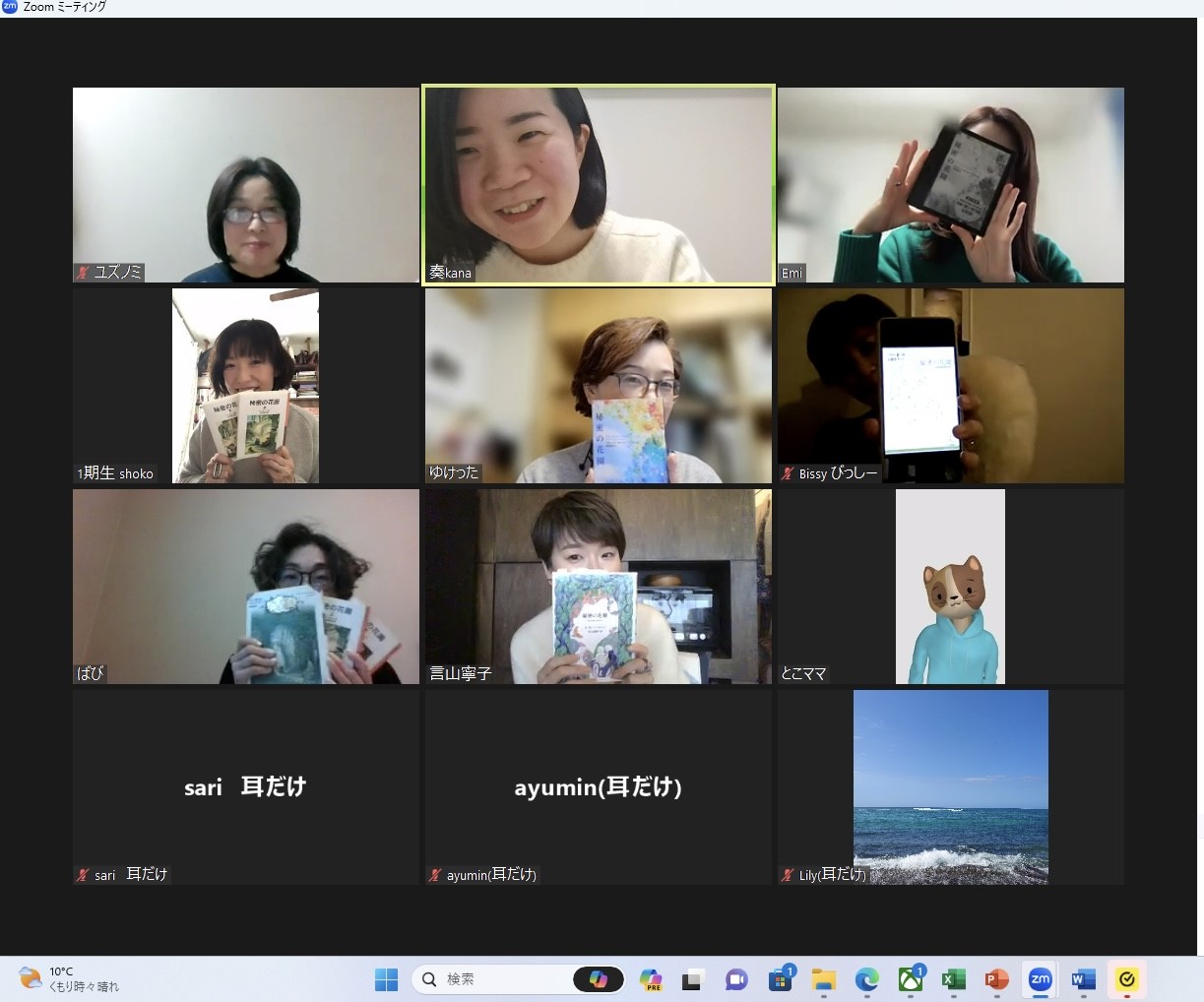

先日、オンライン読書会を開催しました。

数か月に一度開催しているこの読書会。講談社のウェブマガジン「ミモレ」の読者コミュニティの中で集っています。オンライン開催なので全国各地(海外も含めて)から参加できて、本好きな人もそうでもない人も集まる、ゆるくて和気藹々とした会なんです。

「今日こそは最初に写真撮影する!」と思うのに、いつも忘れてしまいます。途中退室した皆さん、ごめんなさい……。ちなみに私が読んだのは新潮社文庫ですが、岩波少年文庫、角川文庫、講談社などからも出版されています。

今回の課題図書は、『秘密の花園』。

フランシス・ホジソン・バーネットによって1911年に書かれた少女小説の代表作品の一つです。両親を亡くした気難し屋の少女メアリが、イギリスのムーア(荒野)にあるお屋敷に引き取られるところから物語が始まります。メアリを引き取った叔父も、メアリには無関心。使用人のマーサに「子どもなんだから、外で遊んでいらっしゃい」と勧められ、彼女は一人ぼっちでお屋敷の大きな庭を探検して回ります。

そして、ふとしたきっかけで「秘密の庭」を見つけるメアリ。10年前の悲しい事件をきっかけに閉ざされ、忘れられていた庭です。その庭を生き返らせるため、マーサの弟ディコン(人にも動物にも好かれる素敵な少年!)と協力して庭仕事に励むメアリ。もう一人、お屋敷に幽閉されるようにして暮らしていた病弱な少年コリンも仲間に加わり、三人の「秘密の花園」プロジェクトは春に向っていく……。豊かな自然描写と、ひ弱な少年少女二人がどんどん活力にあふれイキイキとしていく様が、読んでいて幸福感満ちあふれる物語。

この本の面白いところは、冒頭がひたすら殺伐と荒涼としていること。イギリスに来る前、インドで両親にネグレクトされ、使用人にわがまま放題するメアリの姿は好感度のかけらもなく、「え、子ども向けの物語なのに…」とびっくりしてしまいます。バーネットが本書の前に書いた『小公子』『小公女』のような、天使のような主人公を求めて読み始めると後悔します(笑)。

参加メンバーも、子どもの頃に読んだことがある人、読んだけど覚えていないという人、タイトルは知っているけれど読んだことが無かったという人……いろいろなコメントが上がりました。

「子どもの頃読んだときは、こんなに面白いと思わなかった!」

「昔読んだ本と翻訳が違ったので違和感があった」

「ヨークシャー訛りの英語は、日本の何弁で訳すのがしっくりくる?」

「容姿が美しいとか醜いとか、ルッキズムが激しい…」

「子どもがケアされずに育つことの恐ろしさを実感した」

特に盛り上がったのは、「この物語、子ども分かるのかな?」という疑問。

荒んだ人間が自然と触れ合うことで再生するというストーリー展開は、むしろ「疲れた大人」の方が身に染みるのでは? という声が上がり、「わかるわかる」という賛同の声多数。20代・30代の頃はまったく興味がなかった庭仕事に、アラフィフになって急に目覚めたと熱弁する参加者さんもいました。

児童小説や少女小説を大人になって読むって、想像以上に面白いですね。はまりそうです!

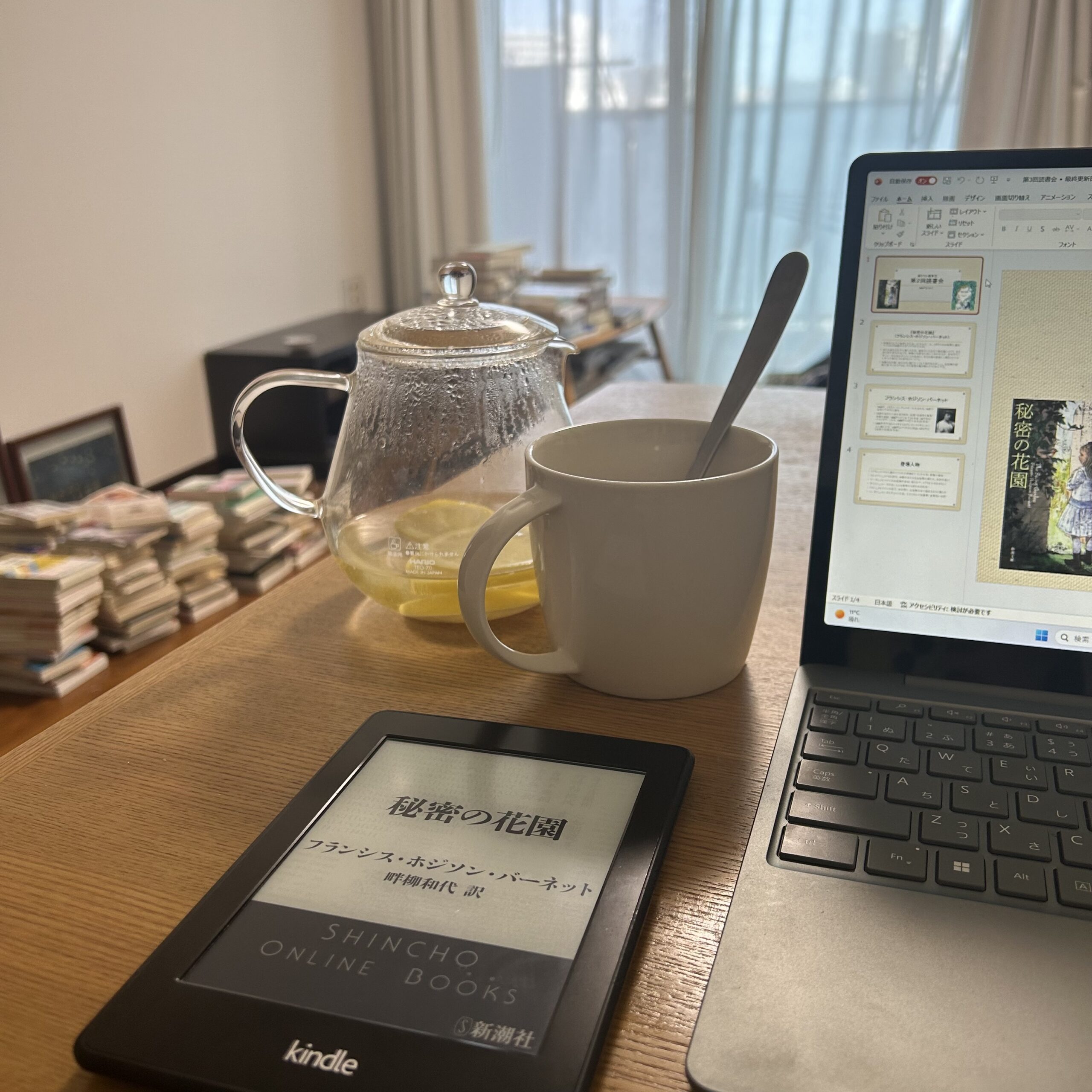

読書会のときのセッティングはこんな感じ。写っていませんが、お菓子はマストです!

ちなみに私も、「自然から活力をもらう」「自然から世界のことわりを学ぶ」というこの本のテーマが、疲れた心身に沁みました(笑)。

不快な考えやくよくよした考えが浮かんだら、間に合ううちにそれを押し出すような好ましく決然とした勇敢な考えを取りいれる分別さえあればいい。ひとつ所に二つのものは入らない。

坊主、バラをきちっと世話してりゃ、

そこにアザミは生えてこん ――『秘密の花園』より

特に響いたのがここ。庭はちゃんと手入れしないと、望んでいない雑草が生えてきて美しい花は咲かない。それは、人の心も同じなんだろうなぁと。生活のリズムを整えたり頭と心を整理する時間を持てないでいるといつの間にか、余計なことに心を奪われて疲弊していくような気がします。

自分のココロも生活も、不要なものは捨てて整理してスペースを空けて、必要なもの・大事にしたいものを植えていきたいです。私はひとまず、(年末の大掃除をし損ねた)部屋の整理整頓からはじめます!

最近、VALUE BOOKSを使って本を整理しています。家中に積み上がる本の山をいったいどうすれば……と途方に暮れていたのですが、年末に本好きな人の集まりでVALUE BOOKSのサービスを教えてもらいました。「本の買取りは色々な会社があるけれど、VALUE BOOKSさんはすごく丁寧に本を扱ってくれる感じ」とのこと。ネットで申し込めはすぐに集荷に来てくれるとても便利なサービスです。売った本はマイページの「ライブラリ」にリストが保管されるのもいい。