今年の初めから、着物を着ることに挑戦しています。

竺仙の浴衣を着物風に着た日。着物と浴衣の区別もつかない素人だったので、「浴衣を着物風に着る」というフレーズも新鮮です。

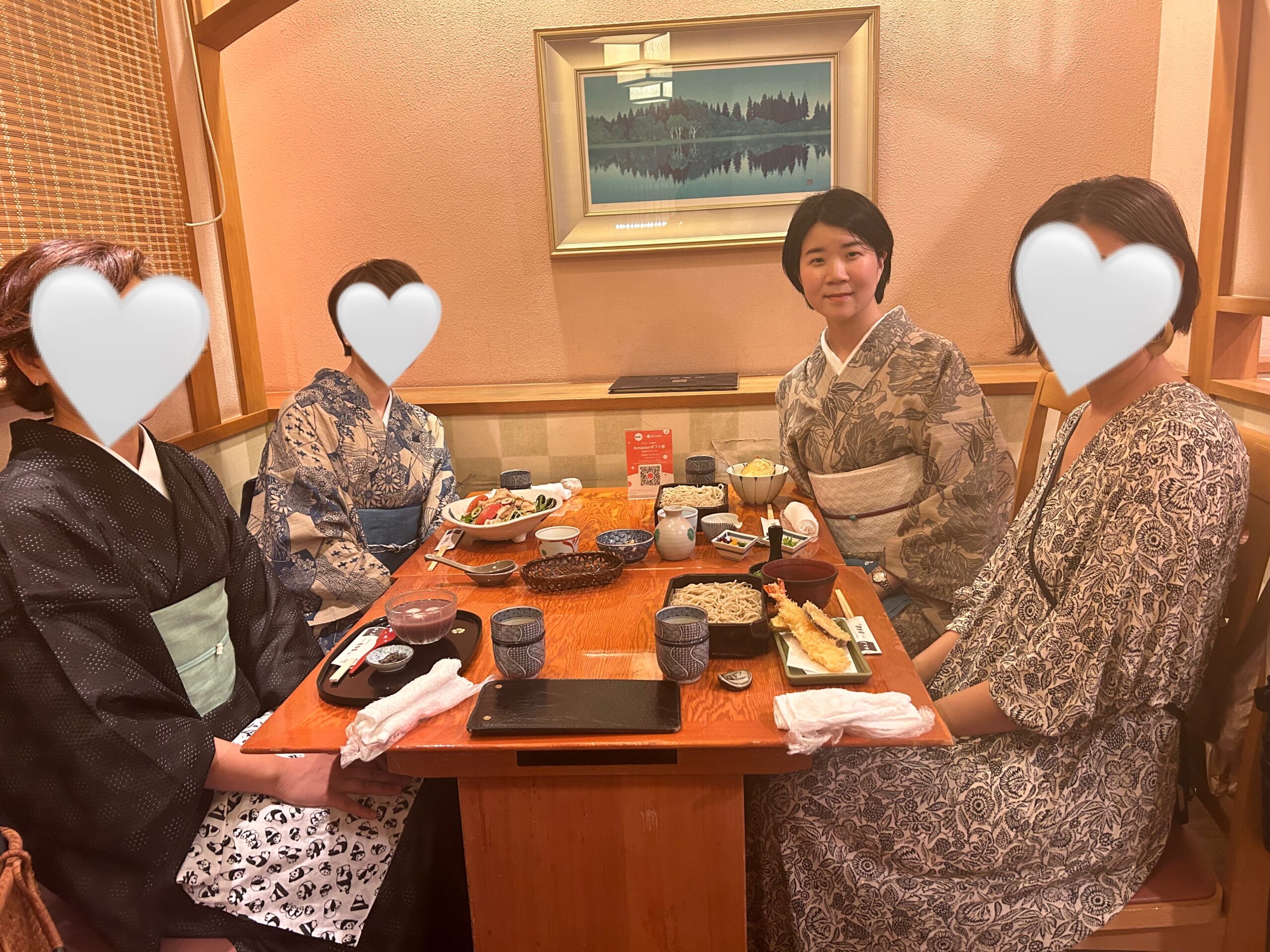

着物好きなお友達と集まる楽しみ。この日は東銀座に「シネマ歌舞伎」を観に行きました。

着るようになって分かったのは、着物って、ただ「着る」ということだけじゃない。文化・歴史・ものづくり・四季・人間性……。いろいろな方角に奥が深いものですね。着物にはまったという人の話を聞いてみても、それぞれにストーリーが違って面白いです。いつか私なりに、身近な「着物びと」の話を聞いてまとめてみたいなぁなんて夢もできました。

「本の虫」としては、着物関連の書籍も気になります。実は、着物を着始める前から着物について書かれた本は結構好きでした。女性の作家さんや出版関係の人には一定数の「着物びと」がいるようで、林真理子さんや群ようこさんの著作は本棚の常連。着物を着る女性を描いた漫画なんかも、好みの絵のものを見つけては楽しんでいました。

そして、私にとって「着物作家」殿堂入りなのが幸田文さん。

文豪・幸田露伴の娘として生まれ、少女時代を通して、そして離婚して実家に戻ってからも厳格な父に身の回りのことをしつけられてきた幸田さん。しっかりとした美意識と徹底した実践主義に基づき、人の心の機微・生活のあれこれをぴしりとした文章であらわした作品を多数残しています。

生涯和装で通した女性としても知られ、着物にまつわる著述も多数。未完となった最後の長編小説『きもの』をはじめとして、幸田さん自身の着物生活について書かれたエッセイも、目につくものはあれこれ読んできました。

着物をちゃんと理解しようとすると、ルールや専門用語が複雑で正直とても敷居が高いものです。生まれてこの方洋服生活で、TPOという言葉もなんだか死語になりつつあるようなカジュアル社会に生きていればなおさら。

それでも、着物はまずとにかく見た目が美しい。「着物って素敵」という絶対的なイメージがあります。なので「着物本」はよほどマニアックな内容でない限り、たいして知識がなくても本としては問題なく楽しめてしまうのです。

以前の私もそうでした。

袷だの単衣だの薄物だのの季節ごとの着用ルールや、着物がいったいどうやって作られているか、そもそも着物はどうやって着るものなのか。そんなことは何一つ知らず、そしてそういった部分は何度読んでもページの上を目が滑っていき、ただただ「着物ってなんか素敵」「着物を着る女性ってなんか素敵」と雰囲気を楽しんでいたんですよね。

幸田文さんについても、イメージは「渋い着物を着こなすびしっとした明治生まれの職業婦人」みたいな漠然としたもの。端的でストレートな文章と、派手さはまったくなく地味な色味の着物を着た「Ms. 質実剛健」とでも呼びたくなるような近影が、憧れの女性像の一つとして、私のなかにふわふわとしたイメージを漂わせていました。

そして私自身が着物を着るようになって、「着物本」を読む楽しみが一層深まりました。深くも濃くもなったし、「解像度が上がった」という感じ。度が合う眼鏡をかけたときのように、文章にこめられていたものが、よりくっきりと立ち上がって見えてくるようになったのです。

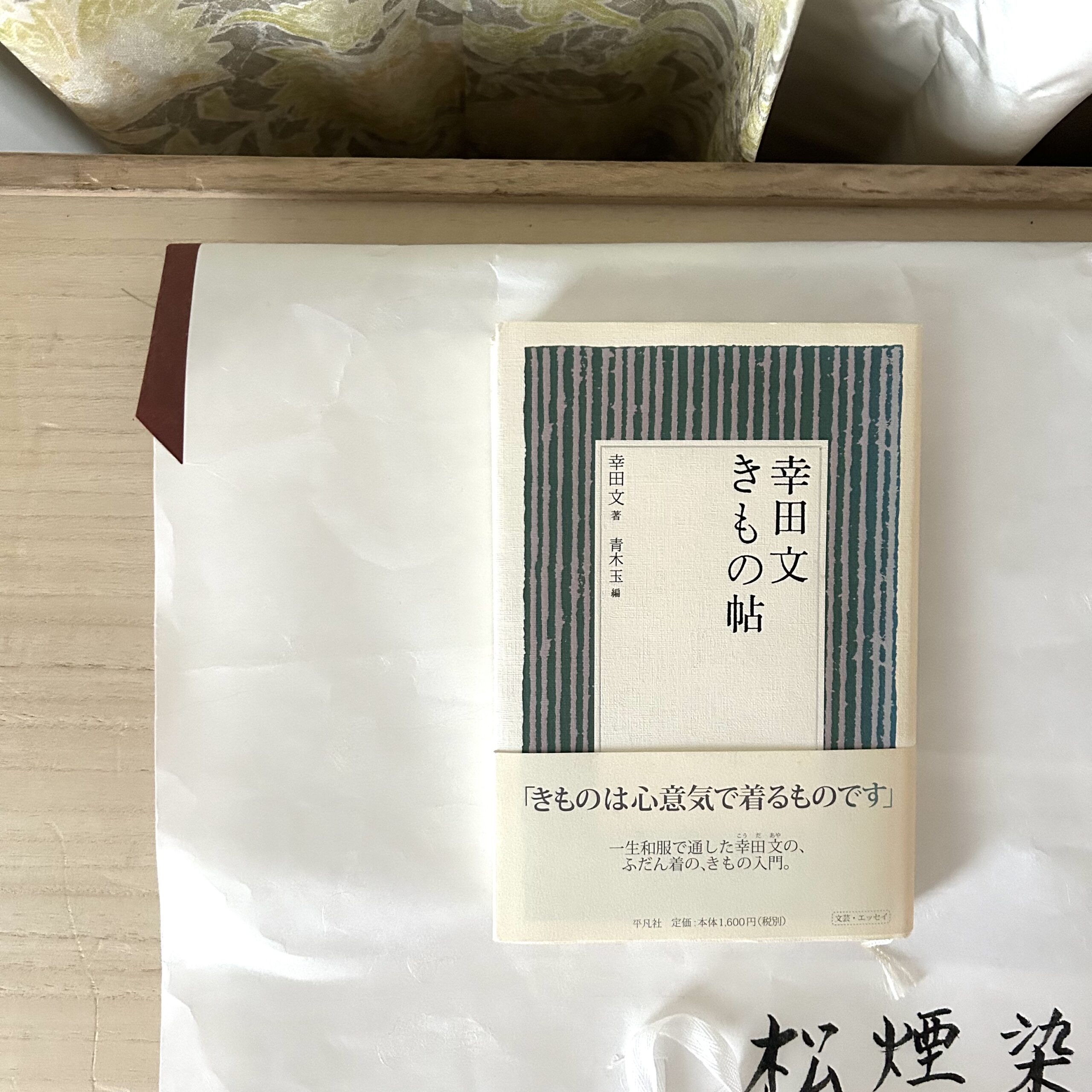

『幸田文 きもの帖』(幸田文著・青木玉編/平凡社)

着るものはただむやみに着るというのではなしに、意気をもって着たいものだ。

――『幸田文 きもの帖』より

『幸田文 きもの帖』は、実の娘である青木玉さんが幸田さんの没後に、雑誌や新聞に寄稿された着物にまつわるエッセイをまとめた一冊。

少しずつ着物の知識が身についていく中で読み返すと、「華美を嫌い、地味で通したお堅い女性」みたいな私の勝手な幸田文像が、どんどんほどけて組み直されていく感覚を覚えます。

自身で針と糸を動かし、着こなし・着心地に徹底的にこだわるプライド。「案外色っぽいのね」とからかわれたという長襦袢(着物の下にきる下着の一種)の好み、年齢や場面に合わせた着物選びのアドバイス。

特に印象的だったのは、小紋について書かれたエッセイです。

そうきけば、このまま引きさがるまいと思った。一生かけて、ゆっくり構えて、折があったらあるままに、なければないなりに、小紋を着る願いは持ち続けよう――『幸田文 きもの帖』より

冠婚葬祭でも着られる訪問着などと違い、カジュアル度が高く色柄も自由な要素の多い小紋の着物。洋服で言うところの「おしゃれ着ワンピース」みたいな存在といえばわかりやすいでしょうか。

着物の「格」やTPOをそこまで考える必要がなく誰にでも似合うイメージがあるのですが、幸田さんは違います。なんだか自分には似合わない、ひとからの借り物にしか見えない、と冷静に自分を観察しています。しかしそこからさらに思案を重ね、「年齢を重ね、経験を重ね、自分に小紋をに合わせていく」という気持ちを固めてゆくのです。

着るものひとつとっても、選び方・着付け方に妥協しない。自分らしさを甘えの無い目でまっすぐ見つめ、自分の半径1メートルの世界に妥協しない姿。読みながら、私の「幸田文像」が3Dになったような気がしました。

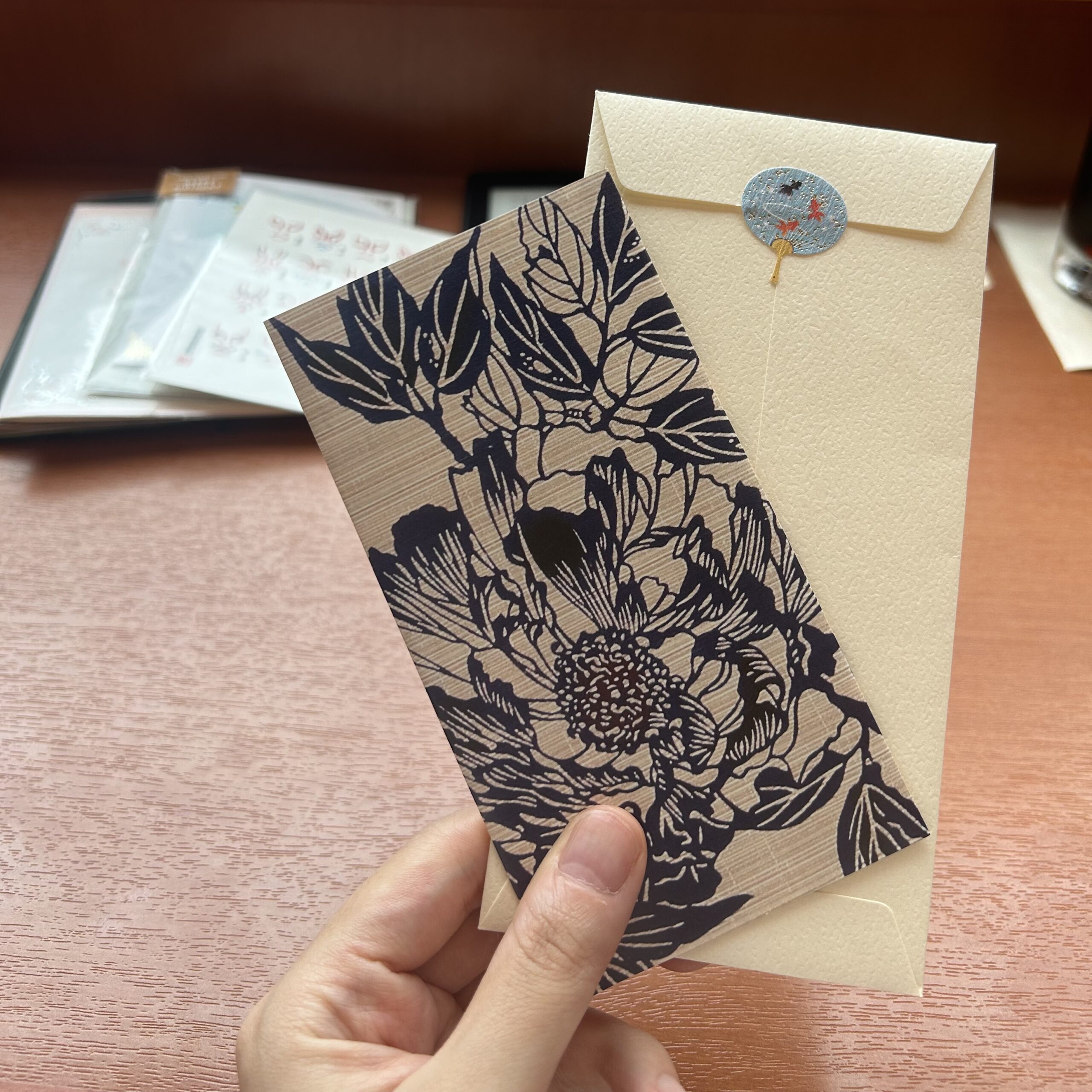

着物の先輩でもあるお友達からいただいたお手紙。なんと、私の着物と同じ柄なんです。なんて粋なことをする女性なんでしょう……!

視線も声も、そして手も、震えることの少ない人なんだろうな。着物についての描写を少しは理解できるようになって、幸田さんの強靭な精神のありようがぐいっと立ち上がってきた気がします。

自分の経験値によって、再読する本の見え方が変わる。これもまた読書の醍醐味です。